Boston Como evento

More than an Art Exchange

In un mondo sempre più diviso tra oriente e occidente e in cui spesso si parla di una vera e propria guerra fredda tra le due economie, è interessante chiedersi quali sono veramente i punti di forza e di omogeneità della cultura occidentale, ovvero del blocco economico e sociale costituito principalmente da Europa e Stati Uniti. L’unità è una questione solo economica o davvero esiste una cultura condivisa, uno stile di vita e un immaginario che identifica l’occidente in maniera netta? La crisi economica che stiamo attraversando è forse solo il riflesso di un collasso sociale? In questo progetto viene riunito un gruppo di quasi 40 artisti, per metà italiani e per metà americani che dialogano tra loro alla ricerca di una linea di continuità tra due visioni intellettuali. Scopo di questa mostra è trovare punti di accordo e di disaccordo tra le esperienze e le sensibilità di artisti scelti in modo da rappresentare varie generazioni e varie idee, espresse anche nella totalità dei media di cui dispone ad oggi l’arte contemporanea. Pittura, scultura, fotografia, ma anche video, performance, interazioni site-specific, coinvolgimenti attivi del pubblico e percorsi guidati per la città introdurranno il pubblico a una riflessione più profonda sul sistema occidentale, concepito in modo più profondo rispetto alle ormai solite riflessioni di ordine economico. La ricerca si basa, infatti, su tre punti fondamenti: l’eredità storica, la visione urbana e la rappresentazione dell’uomo contemporaneo. Non sono temi scelti casualmente e l’idea di concepire questo progetto di scambio sulla linea guida di questo ragionamento è nato quando mi sono trasferita in oriente, specificatamente a Hong Kong, e ho iniziato a vedere il mondo occidentale dall’esterno.

Al tempo, Ottobre 2012, ero stata appena contattata da Fabrizio Bellanca che mi aveva proposto di lavorare insieme a un progetto di scambio tra la città di Como e di Boston, dove era in contatto con James Hull. La mostra avrebbe dovuto avere una sola sede per città, meno di metà degli artisti e non avere nessun orientamento specifico per quanto riguarda le tematiche. Ma sapevo che avrebbe potuto diventare qualcosa di più. Iniziai a ragionare sul senso di fare uno scambio culturale tra queste due città, una motivazione che non si basasse esclusivamente sul “far girare” gli artisti – un’espressione che tra addetti al settore si usa frequentemente – e procacciare visibilità. Essendo appena arrivata a Hong Kong, città ricchissima, che vive il boom economico della Cina unendolo ai vantaggi di un retaggio culturale europeo lasciato dagli inglesi, ho avuto la fortuna di poter osservare il mio mondo occidentale da fuori e di notare per tempo alcune cose che hanno portato il progetto Boston-Como a svilupparsi come un vero progetto di ricerca.

Contrariamente a quanto mi aspettassi, quello che mi spiazzò nell’oriente, in Hong Kong, nella Cina e in altre aree, non furono le differenze con l’Europa, ma la mancanza di un vero e proprio distacco. Quello che mi colpì più di tutto appena arrivata fu l’altezza delle città, i grattacieli a specchio, le luci della notte, ma mi resi subito conto che si trattava dello stesso tipo di fascinazione che un italiano ha arrivando a New York o persino nei quartieri più nuovi di Londra e Berlino. Certo, su Hong Kong c’era una concentrazione impressionante di buildings, addossati l’uno all’altro per una questione pratica di mancanza di terreno edificabile. I prezzi alle stelle facevano in modo che gli appartamenti fossero piccolissimi, gli spazi angusti, le persone sacrificate nei propri spazi intimi. Per questo, la gente si riversava nelle strade di Tsim Sha Tsui e di Mong Kok, soprattutto dalle sei di sera a mezzanotte, passando da uno shop all’altro, esercitando la seconda cosa che più mi colpì della città: lo shopping. Uno shopping esagerato, compulsivo, nevrotico, un consumo come non avevo mai visto prima. La città era paragonabile a un centro commerciale a cielo aperto. No, neanche. Perchè da un centro commerciale si accedeva a un altro camminando su ponti pedonali chiusi costruiti a mezz’aria che sovrastavano le strade, facendo in modo che la città fosse percorribile senza mai uscire dal meccanismo labirintico dei negozi e dell’offerta commerciale esagerata come in una fiera del lusso. Fu davanti a questa regalità consumistica che mi chiesi che cosa restava di quel nostro retaggio culturale romantico che identifica nell’oriente uno stile di vita alternativo basato su una spiritualità d’altri tempi. Da casa nostra idealizziamo calme melodie di flauti che fanno da sfondo a giardini di fiori in cui sono nascosti padiglioni cinesi blu e rossi, tetti di tegole gialle come quelle della città proibita, rami, rocce e ruscelli, percorsi silenziosi dove uomini anziani meditano all’ombra e giovani donne pudiche e minute, vestite dai loro chaongsam di seta decorati a petali d’oro, muovono lentamente ventagli ricoperti di ideogrammi che compongono poesie. Una visione che viene però infranta al contatto con la realtà fatta da strade gremite, estremamente rumorose e caratterizzate da un fashion incalzante e urgente. Uomini d’affari si muovono velocemente tra un flusso di donne bellissime che amano mostrarsi su tacchi alti e vestiti succinti all’ultima moda, molte volte ricoperte di brands italiane. Musica pop esce fuori dalle radio dei taxi che si muovono lenti nel traffico, dai locali, dai negozi, dai caffè dove si stanno svolgendo discussioni sul mercato finanziario. Una nuova New York dagli occhi a mandorla nel suo periodo d’oro riempie gli occhi degli occidentali che si recano in Central a Hong Kong cercando una traccia d’oriente scomparsa, che ancora persiste solo nelle periferie e nei villaggi cinesi, ma agonizzante, spinta via dalla costruzione di nuovi grattacieli e linee della metropolitana. La sensazione è quella di trovarsi in un mondo più occidentale del nostro, dove i valori negativi che usiamo attribuirci sono ancora più presenti – consumismo, plutocrazia, superficialità, fretta, legge dell’apparire – e dove quelli positivi sono in crescita con una campagna di sensibilizzazione continua, un ottimismo brillante e un’idea di possibilità e di accessibilità che aleggia nell’aria, come se il “sogno americano” si fosse trasferito di casa e avesse popolato una nuova terra dove ogni mattina ci si può svegliare pensando che tutto può accadere.

A che cosa dobbiamo quindi associare lo stile di vita “occidentale”, per lungo tempo pensato in relazione alla società dei consumi, ai ritmi serrati di vita, ai mercati economici più forti, all’industrializzazione, al progresso scientifico, oltre al progresso culturale e sociale, ai valori di tolleranza e liberalismo? Cosa ci contraddistingue in quanto società occidentale? Cosa ci armonizza come popolo? Perchè se si parla di Europa e Stati Uniti il mondo orientale non fa una grande distinzione ed è portato a identificarci in un unico “western world” che non nota grandissime differenze nel life-style del vecchio e nuovo continente?

Per noi europei il sogno americano è ancora recente, distante un secolo soltanto, quando nelle famiglie di ciascuno di noi almeno qualcuno emigrava in America su navi cariche di gente e di speranza in cerca di benessere. A quel tempo, l’Europa e l’America avevano ben pochi punti in comune, l’Europa era un terreno distrutto dalla guerra che stava preparandosi per un nuovo boom economico che sarebbe avvenuto solo come corollario di quello americano. Trascinati dal Nuovo Mondo abbiamo rialzato le nostre città – prima tra tutte Berlino, città simbolo del Novecento europeo ricostruita guardando in parte al mastodontismo statunitense; abbiamo poi inventato una società più democratica e liberale, con un certo livellamento sociale che permetteva a tutti determinati diritti di eguaglianza, protezione, espressione, educazione; abbiamo affermato il consumismo sviluppando brands su larga scala con un target di massa; abbiamo accellerato i tempi, puntando sulla produzione e sull’offerta di beni che tramite la comunicazione diventavano necessità apprese. Ma ormai tutto questo, il fenomeno di assimilazione, l’osmosi europea-americana, è diventato un fenomeno globale. Mi sono quindi chiesta: che cosa intendono gli orientali parlando di “western world”? Quel rispetto e fascinazione che portano verso l’Europa, è in realtà indirizzato a quale aspetto che ancora fa da divario tra noi e loro, costituendo una diversificazione e quindi una ricchezza nell’era dell’appiattimento globale?

Poche settimane dopo quel mio primo periodo a Hong Kong, tornavo in Europa a reincontrare Fabrizio Bellanca a Como per continuare a parlare di questo progetto e a tenere appuntamenti con l’Assessore Cavadini del Comune di Como e con i supporters privati del progetto. Rivedendo l’Italia con uno sguardo nuovo, quella differenza che mi ero aspettata nell’oriente e che non avevo trovato, mi colpì come un fulmine appena rientrata in patria. Mi vennero in mente le parole del Pascoli: “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico: io vivo altrove” e vidi con uno sguardo totalmente inedito le città, le strade, i percorsi al contempo nuovi e antichi che mi portarono dall’aeroporto di Malpensa in centro a Como a discutere di un progetto che avevo finalmente considerato nella sua importanza, perchè avevo finalmente capito la caratura reale che il mondo occidentale conserva ancora oggi e che supera il fenomeno della globalizzazione su un campo inappellabile: la storia.

In pochi giorni il progetto divenne molto più vasto, parlai con Fabrizio delle mie idee, chiedemmo al Comune di Como la disponibilità di tre sedi pubbliche invece che una, coinvolgemmo la Camera di Commercio e cercammo il sostegno di diversi spazi privati, tra cui l’importante galleria di Roberta Lietti e, insieme a James Hull, facemmo crescere il numero degli artisti invitati di più del doppio.

Fu un’azione coraggiosa – per non dire avventata – perchè il tempo per cercare più sponsor erano molto stretti e molti finanziatori, invece che appoggiarci maggiormente, si ritirarono. Con un budget più sottile del previsto abbiamo dovuto gestire un evento almeno triplicato come mole di impegno, di lavoro, di energia e di spese oggettive. Ne è venuta fuori una mostra in qualche modo “povera”, con un catalogo che avrebbe dovuto essere molto più corpulento ma che non ha potuto esserlo, con una comunicazione professionale ma non capillare quanto avrei voluto, con davvero poche facilities per gli artisti che hanno comunque partecipato con immutata passione e fiducia nel progetto. I pochi mezzi disponibili non hanno inciso sulla qualità di un’idea, sull’entusiasmo di chi ci ha lavorato, sulla qualità degli artisti. Anzi, oso dire che hanno dato al progetto una testimonianza aggiuntiva su uno dei punti principali da cui si sviluppa la riflessione della mostra: la crisi del mondo occidentale.

La grande crisi economica che stiamo attraversando è dovuta all’ingresso sul mercato di nuove forze più vigorose, competitive, spesso più potenti in quanto governate da logiche espansionistiche spietate, come appunto avviene in molte aree dell’Asia. Ma forse è dovuta anche a una forte crisi di indentità che ha colpito come un morbo la nostra società nel momento in cui la si è costretta a una definizione innaturale. L’aggregazione forzata che ha assimilato gli Stati Uniti all’Europa dopo le guerre mondiali e la creazione di una zoppicante Unione Europea, sono stati meccanismi veloci e coercitivi finalizzati alla creazione di un polo di potere, un “western world” che difendesse gli interessi di una supposta mentalità comune molto nebulosa che ci caratterizzava rispetto altre aree del mondo. Ma non eravamo ancora pronti. E’ vero, esiste un punto di origine unitario del pensiero occidentale, una radice storica che fa da linea di congiunzione e che parte dal mondo greco-romano portando avanti determinati valori e modelli. Ma si sono sviluppati in maniera uniforme? O almeno abbastanza uniforme da giustificare a livello profondo la divisione del mondo tra occidente e oriente?

Nel saggio “Orientalismo”, pubblicato nel 1978 da Edward Said, si descrive fondamentalmente l’Occidente come una creazione che si oppone a una vaga identità “orientale” al fine di legittimare i domini imperialisti e coloniali. Pertanto la creazione dei due blocchi sarebbe una pura invenzione a scopi politici così come forzata sarebbe una occidentalità costruita da paesi così diversi tra loro. Per questo motivo ho chiesto a Fabrizio Bellanca a James Hull e a tutti gli artisti invitati di portare all’interno del progetto una testimonianza della propria visione e di confrontare sede per sede, gli artisti italiani e gli artisti americani su temi simili, senza una concertazione e senza un accordo di fondo, senza chiedere la difesa o la contrapposizione a nessuna tesi particolare. Voglio dire che gli artisti stessi erano piuttosto all’oscuro del lavoro progettuale che stava dietro lo scambio “Boston-Como”, in modo da non forzare e orientare il loro lavoro. Se avessero saputo, sospettato e concettualizzato il tema di fondo la loro ricerca sarebbe stata probabilmente tendenziosa. Ho cercato, invece, di avere una ricognizione naturale dividendo gli artisti in mostra in tre macro-tematiche specifiche, venendo incontro al loro lavoro ed esponendo la loro linea di ricerca, piuttosto che chiedere di lavorare a favore di una mia tesi. Solo così si può oggi presentare al pubblico uno spaccato reale della visione italiana/europea e di quella americana dando la possibilità di un confronto diretto e spontaneo che evidenzi similitudini e differenze tra i due immaginari.

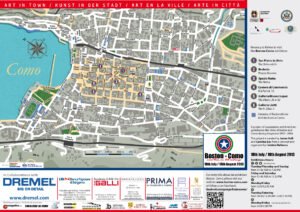

Nell’ex chiesa di San Pietro in Atrio si esplora la visione urbana e naturalistica del mondo, la divisione dello spazio, l’architettura e l’ambiente; Spazio Natta ospita una riflessione sulla rappresentazione dell’uomo contemporaneo nei suoi aspetti emotivi e comunitari secondo i modelli della società attuale; mentre nel Palazzo dell’ex Broletto sono raccolte opere che esaminano l’eredità storica della cultura occidentale, dalla mitologia alla rielaborazione dei codici classici secondo una prospettiva sia etica che estetica. A questi tre temi si aggiungono operazioni performative e installazioni site-specific in spazi vari della città, una breve ricerca sull’astrazione contemporanea in Camera di Commercio e una parentesi legata al confine tra arte e design presso la Galleria Lopez. In ogni sede gli artisti sono stati lasciati completamente liberi di presentare la loro ricerca così come approfondita negli anni, mettendo insieme spontaneamente le loro soluzioni e aprendo un confronto non tendenzioso tra la parte americana e italiana, sempre proposta insieme, fianco a fianco, per creare una piattaforma di dialogo diretto che nascerà dalle opere stesse e dalla presenza sul campo degli artisti. Questi raggiungeranno Como da Boston, Milano, Berlino, Hong Kong e le altre città dove vivono pur essendo tutti americani o italiani. Durante l’allestimento, le giornate di eventi, gli incontri con il pubblico, le perfomance e le varie iniziative in calendario, il loro vivere insieme e il confrontarsi quotidianamente a livello umano creerà quella che è la vera ricerca che il progetto si propone di fare: un raduno di bagagli personali e culturali che convergono in un punto per conoscersi e confrontarsi.

In questo testo non parlerò del lavoro specifico di ogni artista, nonostante fosse quello che ho promesso a Fabrizio e che probabilmente gli artisti si aspettano da me. Ma in coda al catalogo è presente una breve biografia e un breve statement per ciascuno che sarà sicuramente più approfondito di quanto potrei fare in un discorso generale e introduttivo come questo testo. Trovo sia stato molto più interessante raccontare la genesi della mostra per far capire un progetto in cui gli artisti sono stati liberi di scegliere che opere esporre e il cui allestimento sarà pensato insieme a loro direttamente nelle sedi espositive. E’ un esperimento di estrema libertà e di sperimentazione, soprattutto per me che in tutti i progetti importanti ho sempre cercato un controllo assoluto, una pianificazione perfetta e la dimostrazione di una tesi specifica. Ma non in “Boston-Como”. Per la prima volta non voglio che la visione curatoriale sia un condizionamento ulteriore oltre alla inevitabile selezione degli artisti. Vorrei che il loro incontro offrisse una soluzione spontanea alle domande poste fin qui. E’ una mostra costruita come un workshop, come uno studio umano più che artistico, una mostra che non può essere spiegata in modo esauriente tramite una descrizione critica e neppure tramite un qualsiasi testo scritto.

Un caro amico di Hong Kong una volta mi ha spiegato una differenza tra il mondo occidentale e quello orientale, e riguarda l’approccio al lavoro. Mi disse che in Cina quando si parla di business si è estremamente freddi e non ci si fa condizionare dalle emozioni personali. Nel nostro mondo western è, invece, il contrario, e il progetto “Boston-Como”, dall’inizio è nato e si è sviluppato in una grande passione oltre che con una buona professionalità. Fabrizio, James ed io lo abbiamo spesso salvato da condizioni disperate, da malumori che sembravano insormontabili, da problemi economici che avrebbero scoraggiato chiunque fosse intenzionato a fare solo business. Ma non solo. Stupirebbe i lettori se si potesse parlare di quante amicizie di sono sviluppate lavorando a questo progetto e di quante altre sono entrate in crisi, di quante cene sono state coinvolte nelle varie parti del mondo per prepararlo, quanti episodi d’amore e di lotte, tradimenti e dolori, di momenti di dubbi e di frustrazioni, di esaltazioni e di gioia, mediazioni e minacce, intrecci e soluzioni sono correllati direttamente o indirettamente al progetto.

Ogni mostra è una sorta di micro-comunità con le sue storie e le sue trame, ma il progetto “Boston-Como” è uno dei più liberi e umanamente pieni a cui abbia mai lavorato, sviluppato in quasi un anno di incontri, di chiamate diurne e notturne, di fusi orari da incrociare, di mentalità da unire. Penso che il risultato, nel suo complesso, dal metodo di lavoro alle opere finali esposte, sia davvero un campo di studio sull’identità occidentale, sulla sua solida base e sulla sua recente crisi. E in questo, l’operazione ha avuto già il suo successo. Come mostra in sé, voglio ricordare prima di chiudere, che moltissimi degli artisti coinvolti sono già molto conosciuti e riconosciuti, sia da parte italiana che americana, come testimoniano le loro biografie alla fine del catalogo. Comunque, resta il fatto che vedere questa mostra come una semplice esposizione, un progetto canonico d’arte, un insieme di opere, limita l’intento di chi ci ha lavorato e limita lo spettatore dal rendersi partecipe di un motore di idee molto più ampio. Il mio invito è, quindi, quello di osservare la mostra, i pezzi esposti, di cogliere una soluzione ai temi discussi fin qui dal paragone visivo tra le opere americane e quelle italiane, ma soprattutto non fermatevi qui: vi consiglio di tornare in mostra, parlare con gli artisti che da tutto il mondo sono intervenuti a Como appositamente per incontrarvi, partecipare agli incontri, venire ai concerti, alle cene, alle performances, fermarci per strada, vivere questa esperienza che, nelle parole di Fabrizio Bellanca è “more than an Art exchange” e nelle mie è “much more than an Art show”.

A cura di Carolina Lio

Giugno 2013

Passione e Qualità

I miei Clienti